摘要

2023年以来,比特币等加密货币价格屡创新高且剧烈波动,中国香港启动批发型央行数字货币、资产代币化、稳定币等沙箱试点,数字货币研发试点进一步扩大,引起社会广泛关注。本文以信用基础为标准将全球数字货币区分为三类:加密货币、央行数字货币、稳定币,分别梳理各自的概念和最新进展。全球数字货币的发展共性是监管框架逐步清晰、市场规模逐步扩大、国际竞争愈发激烈。在数字货币发展进程中,商业银行是最主要的参与者之一,本文进一步梳理并分析商业银行布局数字货币的动机以及国内外商业银行相关进展,并在此基础上提出应用场景扩展、加强法律法规建设和国际交流等建议。

关键词:加密货币;央行数字货币;稳定币;资产代币化

数字货币最早起源于20世纪70—80年代。David Chaum(1982)构造了一个以密码学为基础,具备匿名性、不可追踪性等属性的电子货币系统,该系统被认为是最早的数字货币。Satoshi Nakamoto于2008年提出了比特币概念,几年后,比特币风靡全球。随着数字货币的技术和市场的发展,政府部门、金融机构也纷纷入局。数字货币的诞生和发展背后以移动互联、区块链、分布式架构等为技术基础,依托全球数字经济发展的大趋势,折射出科技驱动全球货币体系发生代际变革。变革主要表现在以下方面:加密货币用算法挑战国家背书或实物价值为支撑的传统货币信用基础,资产代币化金融创新带来投资门槛显著降低、交易效率提升、成本降低。本文分别梳理加密货币、央行数字货币、稳定币的概念和发展趋势,着重整理了国内外银行业在数字货币领域的布局,并提出相关政策建议。

一、数字货币的分类

从信用基础来看,全球数字货币可以分为以下三大类。

(一)加密货币

以算法信用为基础的加密货币(Cryptocurrency),其发行者通常为私人主体,代表为比特币。加密货币采用区块链技术,通过共识算法使造假成本超出收益,从而取信于用户。据不完全统计,自比特币问世以来,私人部门推出各种加密货币已达2万余种,总市值超2.55万亿美元。加密货币对现实货币体系的威胁来自三方面:一是用户对加密货币的追捧会对国家法定货币形成一定程度的挤出效应,从而降低政府获取铸币税和对金融市场的治理能力。二是去中心化、全匿名的性质导致潜在的洗钱风险。三是其价格波动巨大,围绕加密货币产生的投机行为有威胁金融安全和社会稳定的潜在风险。因此,大部分国家和地区的监管机构都对加密货币采取较为审慎的态度。

(二)央行数字货币

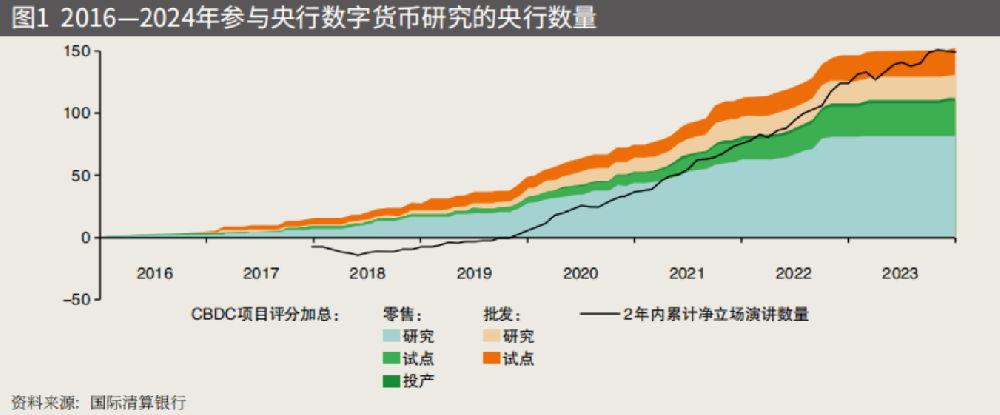

央行数字货币(Central Bank Digital Currency,CBDC),以国家信用背书,发行人为中央银行,基本复用现有货币管理的法律法规,代表为数字人民币。各国研发央行数字货币的动因可分为以下两类:一是防御型,抵御私人部门和其他国家数字货币的溢出对本国法币造成的挑战;二是进取型,推动数字经济发展、建设数字金融中心、争取未来货币体系的标准制定权等。过去几年,恰逢全球金融体系积极开展数字化转型,加之新冠疫情加速社会数字化进程,以及比特币等加密货币的“鲶鱼效应”,CBDC发展迅猛。截至2023年,超过150个CBDC项目正在研发(对应央行所在国占全球经济产出94%)(见图1)。除了各国独立研发央行数字货币之外,由国际清算银行发起的不同央行数字货币的合作项目也在不断推进。

(三)稳定币

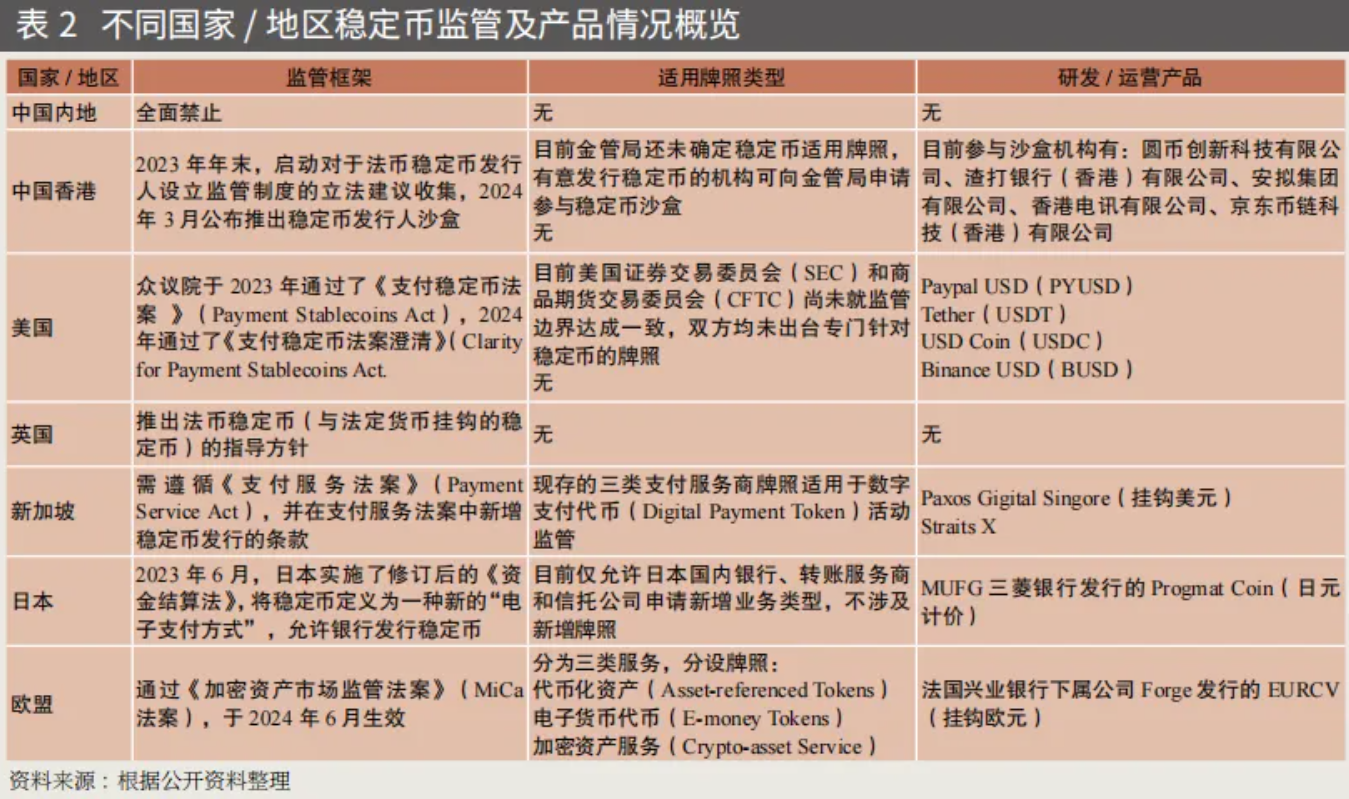

稳定币(Stable Coin)可以被视为以加密货币的技术发行,但需要以法定货币缴纳备付金的数字货币,代表为泰达币(USDT)。当前,美国、新加坡、日本等国家监管部门新增了稳定币的相关牌照,并对发行机构资质、锚定资产类型、发行保证金监管模式以及交易规则等进行约束。其中,锚定资产的类型是稳定币监管的重点,锚定资产类型越单一,被锚定资产的监管方占据的主动权越大;反之,如果稳定币锚定的资产很多,且对资产权重有较大话语权则可能形成超主权货币。例如,天秤币(Libra)以一篮子货币为锚定资产,各国监管部门均质疑其超主权性质,已经被叫停。虽然稳定币发行主体宣称已经足额缴纳准备金,但信用基础仍为商业信用,在交易中出现过与锚定资产脱钩的情况。当前被主流经济体承认的稳定币大多锚定单一法定货币。以新加坡为例,新加坡要求稳定币锚定单一法定货币,用于支付服务,服从新加坡《支付服务法案》监管。

二、全球数字货币发展动向

(一)加密货币

一是加密货币市场规模不断扩大。比特币价格快速上涨,2023年,比特币价格从1.65万美元/枚上涨至超过4.27万美元/枚,全年涨幅达158%;2024年年初到2024年5月末涨幅达48%,并于3月14日达到73835美元/每枚的历史高点。截至2024年8月7日,市值最高的50种加密货币的总值达到了2.07万亿美元。

二是加密货币开始逐步被纳入监管。当前,各国对加密货币的监管主要集中在交易环节。其一,各国开始为加密货币交易所颁发牌照纳入监管体系,例如新加坡、日本等。其二,各国的加密货币ETF获批上市。2024年,美国证券交易委员会(SEC)陆续批准了比特币ETF和以太币ETF。2024年4月30日,中国香港交易所上市了6只虚拟资产现货ETF。其三,新加坡、韩国等承认持有加密货币资产的合法性,并在反洗钱法、税法等关联法律中新增加密货币的相关内容。

(二)央行数字货币

全球越来越多的央行将研发重点放在批发型央行数字货币(Wholesale CBDC)上,并且主导央行数字货币向两方面开展探索。一是作为支持资产代币化的金融基础设施。资产代币化(Tokenisation of Assets,也译为资产通证化)是将传统账本上的资产进行代币化处理后,在区块链上以数字形式发行、记录、管理或转移。2023年6月,国际清算银行发表未来货币系统蓝图的报告。该报告描绘了在依托“统一账本”的新金融基建上,私人部门(主要指包括银行在内的金融机构)负责发行和运营代币化资产,央行数字货币支撑跨机构交易的金融业新蓝图。例如,香港金管局于2024年3月推出Ensemble项目,支持香港代币化市场发展。项目基于数码港元,首先聚焦代币化存款,即由商业银行发行的数字形式银行存款,用于代币化资产交易。Ensemble后续将持续开展不同场景的沙盒试点,包括香港居民消费券、绿色债券和自愿减排量等资产代币化产品与服务。二是开展国际合作,提升跨境结算效率。例如,香港金管局、泰国央行、阿联酋和中国人民银行数字货币研究所共同发起的“多边央行数字货币桥项目”(简称“货币桥”,mBridge),旨在建立一个支持多国央行数字货币开展跨境支付的平台,充分利用区块链、智能合约等新兴技术解决传统跨境汇款存在的低效率、高费用和信息不透明等问题。又如,法国央行、日本央行、韩国央行、墨西哥央行、瑞士央行、英格兰央行、纽约联邦储备银行发起的Agorá项目,旨在探索央行数字货币提升批发市场的跨境清算。

(三)稳定币

近年来,新加坡、日本、美国、欧盟等相继出台稳定币相关法案,为稳定币的发展提供了制度保障。其中,美国将稳定币定位为一种有价证券,因此主要监管权限归属于证券交易委员会(SEC)。其他国家和地区更多将稳定币定位为支付工具,例如,新加坡的稳定币的运营需遵循《支付服务法案》。虽然稳定币有有价资产担保,其本质依然是发行人的商业信用,其币值与发行人的信用、流动性管理能力、应用场景等高度相关。银行发行稳定币通常用于体系内交易,且有较好的企业应用背书,币值非常稳定。例如,摩根币(JPM Coin),由摩根大通发行并保证与美元1比1兑换,主要用于摩根大通客户的跨境结算,客户只能与摩根大通兑换摩根币,因此币值始终保持与美元的兑换比例。此外,另有新兴企业发行的稳定币,这些稳定币除了用于支付外,还可以在二级市场交易,因此存在与锚定资产脱钩的情况。例如,宣称与美元1比1挂钩的泰达币,在2018年出现过1泰达币最低兑换0.1美元、最高1.5美元的剧烈波动。

三、银行业在数字货币领域的探索实践

(一)银行业探索数字货币的动因

在全球数字经济愈加蓬勃和互联网从2.0迈入3.0时代之际,银行面向的客户结构及需求、所处的经济社会环境以及可利用的技术与资源正在发生根本性改变,孕育着包括数字货币、代币化资产、分布式分类账本等触及金融本质的数字化变革。全球银行业推动数字货币的主要动因包括以下几方面。第一,适应客户变化。传统银行核心客群步入老年阶段,Z世代成为新的客户中坚力量,希望存、贷、支和资产管理都成为原生的数字金融服务。轻资产、高科技、快成长产业及企业成为驱动经济增长的主力,服务新动能企业需要融入其自身数字化体系的定制化、综合化数字金融解决方案。数字货币的支付即结算、可编程性、无缝嵌入互联网平台等特性,为适应变化提供了“换道超车”的创新动能。第二,缓解金融脱媒加剧。互联网平台从移动支付产品(PayPal、支付宝、微信)切入,依靠连接、平台、生态带来的流量与数据优势,导致了一定金融脱媒。随着全球数字经济深入,银行如不能“直面”客户,存在金融脱媒加剧的风险。为此全球银行业积极开展数字化转型,但是在高频的支付场景中始终缺乏破解难题的技术与产品。数字货币原生的数字支付能力和场景嵌入能力,与开放银行结合有助于银行提供无处不在、无感联通的“超渠道”服务;加载智能合约后能提供更透明高效的金融服务,产生的数据有助于赋能银行数字化经营;与区块链、分布式分类账本等技术结合后,有助于提高全社会数字经济价值网络的可信度。第三,顺应银行定位转变。“连接客户与世界”正在成为银行新的定位,即由提供存贷款为主的传统金融机构转型为连接各方价值与生态的综合型服务平台,将面向BCGF更多元的客户、管理更丰富的资产(包括金融资产、实物资产、新兴的数字资产和数据资产)。货币是其间各方最直接、最基础、最大的金融服务“公约数”,多方可通过数字货币及其资产代币化等新金融,获得门槛和成本更低、效率更高、风控更好的产品与服务,从而建立起广泛的连接,推动更大的社会价值创造。

(二)全球银行业探索数字货币的多个方向

第一,数字货币与数字资产。银行作为数字货币/资产的发行者、运营者和交易方,对于数字货币和数字资产的探索包括:一是参与央行数字货币的发行和运营,例如,中国银行是数字人民币的运营机构之一;二是发行稳定币提升传统业务效能,例如,法国兴业银行和日本三菱银行分别推出了挂钩欧元和日元的稳定币用于支付服务;三是发行或交易数字资产,主要是数字债券和数字保函,以及以各类数字货币为基础资产的金融市场产品,花旗和摩根大通在此领域实践较多。

第二,支撑数字货币与资产的底层平台技术。主要包括云计算、大数据和区块链,这也是银行数字化转型的基础设施。以摩根大通为例,既使用技术平台支撑数字货币/资产业务的运营,也用这些底层技术为其他业务赋能,同时对外输出开放银行能力。例如,Quorum平台为摩根大通基于以太坊在2016年建立的区块链开源平台,也是摩根币(JPM Coin)的技术底层。2020年,摩根大通投资的区块链创业公司ConsenSys收购了Quorum,以便其能够以更加中立的角色开展技术服务。

第三,基于数字货币与资产以及底层技术的全数字化综合解决方案。摩根大通于2020年成立专门团队,推出了名为Onyx的综合解决方案,包括四部分:一是摩根大通“连接器”(Liink By J.P. Morgan),建立数字信息交换网络,支持点对点信息传输,便于机构用户私密安全地分享信息或交换数据;二是数字货币运营(Coin Systems),发行摩根币(JPM Coin),主要用于Onyx平台上的国内及跨境交易结算,具有支付即结算、点对点付款、预付款等功能;三是数字资产平台(Onyx Digital Assets),允许金融机构、资管公司和金融科技公司在该平台上将传统金融资产代币化;四是区块链平台技术(Blockchain Launch),为用户提供区块链技术咨询和研发。

(三)中国银行业深耕数字人民币支付场景

中国人民银行等部委自2016年起陆续发布《关于防范代币发行融资风险的公告》《关于防范NFT金融风险的倡议》《关于防范比特币风险的通知》《关于防范虚拟货币交易炒作风险的公告》,对私人主体发行的数字货币采取全面禁止的态度。因此,中国银行业对数字货币的探索主要围绕数字人民币展开。

我国数字人民币研发始于2014年;2017年年末,经国务院批准,中国人民银行组织商业机构开展研发;2019年年末启动多地区数字人民币试点;2020年11月,国家“十四五”规划发布,提出“稳妥推进数字货币研发”“积极参与数据安全、数字货币、数字税等国际规则和数字技术标准制定”;2022年,数字人民币圆满完成冬奥试点,全面验证了各项关键设计;同年,继国家“十四五”规划发布后,从国家大政方针到地方数字经济规划及地方数字人民币试点工作实施方案,顶层设计与地方谋篇布局持续深化。截至2024年5月末,数字人民币运营机构已达10家;“试点覆盖17个省(市)26个地区,在批发零售、公共服务、城市治理等领域广泛推广应用,并推出基于数字人民币智能合约的预付费资金管理、供应链金融、信贷服务、小微企业服务等产品,累计交易金额达6.6万亿元”。

各运营机构均从市场和客户的痛点切入,发挥数字人民币比较优势,重点从五方面推进业务。

一是强化平台合作。美团、京东、唯品会等头部电商平台,为提高支付安全性及清结算效率、降低手续费,有较大意愿配合推广数字人民币,同时以数字人民币嵌入进一步打造自身闭环生态。一方面,场景丰富、流量庞大、运营稳健的平台为数字人民币发展提供了有力支持,帮助快速培育数字人民币用户及使用黏性;另一方面各大行的营销费用投入也为平台提供了新的业务增长点。

二是填补个人客户的数字鸿沟。后疫情时代,全社会数字化飞轮效应明显,网上购物、在线会议、自媒体短视频等数字生活形态更加活跃,老年人、欠发达和边远地区群众在线金融需求日益旺盛,少年儿童、来华外籍及港澳台人士也有一定的移动支付需求。数字人民币成为商业银行担当社会责任、破解特定客群支付“数字鸿沟”痛点的重要抓手。此外,一、二线城市的年轻Z世代也是数字人民币的重要客群。通过数字藏品、二次元头像、国潮宣传等推广手段,数字人民币成为银行品牌年轻化、培育未来新客群的重要抓手。例如,中国银行面向银发客群,发行定制硬钱包,有效弥合“数字鸿沟”,协助政府发放数字人民币养老补贴,构建养老园区消费生态;针对Z世代客群,招商银行推出“小招喵”十二星座数字藏品。

三是赋能政府和企业的数字化。由政府主导、银行配合,数字人民币已用于公职人员发薪、政府消费红包发放、公积金缴存、企业大额水电费缴纳,探索智能合约在财政资金转移支付、纾困普惠、助农贷款、社会保险等领域创新运用,以及可控匿名技术用于资金监管。银行用数字人民币赋能政府和企业的数字化,让金融服务无感嵌入并普惠便捷,同时加持数字人民币这一国家背书的对公“移动支付能力”,促进数字化加速。随着数字人民币与数字政府、数字城市等基础设施融合,数字人民币有可能一定程度上改变基于账户的金融产品与服务模式。例如,国家税务总局2023年6月14日宣布2023年以来试点数字人民币缴纳税费功能,共缴税1.2万笔、259亿元。再如,2023年4月,成都住房公积金在灵活就业人员缴存、单位缴存、个人提取、贷款发放、提前还款5大类场景均开通数字人民币功能,实现公积金主要业务场景数字人民币应用全覆盖。

四是构建BCGF多元生态。数字经济时代,银行展业模式向抓供应链上下游、通过参与方拓客、全链条现金管理、获取BCGF联动收益方向发展,核心抓手是通过场景金融打造客户、银行、第三方、金融和非金融协同共生的新业态。数字人民币与BCGF端均有联系,具有撬动多方的“楔子”效应,由此带来结算市场洗牌重构的契机,各大银行纷纷抢占蓝海商机。例如,通过银银合作,在海南、雄安、北京、重庆等地,各主要运营机构及北京银行纷纷推出数字人民币普惠贷款产品。再如,聚焦消费信贷领域,多种场景实现数字人民币放还款,推动传统信贷业务服务流程线上化。

五是换道缓解“金融脱媒”。过去10年,以阿里系为代表的互联网平台企业从移动支付切入,依靠连接、平台、生态带来的流量与数据优势,在一定程度上导致了金融脱媒。随着个人客户流量红利见顶,零售移动支付壁垒有望被打破,商业银行与互联网企业站在了构建数字人民币生态格局的相同赛道与同一起点。数字人民币推广让银行可能再次获得由移动支付带动数字金融发展的“入场券”,有利于推动财富管理、小额信贷、保险证券等方面数字化业务发展。例如,中国工商银行与银河证券合作实现在三方存管体系下数字人民币购买场外理财产品,在证券市场首开数字人民币应用场景。再如,邮政储蓄银行推出数字人民币票据贴现产品“绿色G贴”,为绿色企业量身打造数字人民币放款、绿色权益。

总体来看,当前数字人民币主要运用于零售支付领域,在快速发展的同时,其瓶颈也在逐步显现:一方面是支付宝和微信已形成“寡头垄断”,并和电商、社交媒体、本地生活等生态牢牢绑定,数字人民币的作用更多体现在突出金融基础设施的“功能性”。另一方面,在试点中各运营机构商业银行均需向央行缴纳100%数字人民币准备金,并采用“全免费”模式,难以覆盖研发、营销等基本成本支出,持续有效运营面临挑战。

四、政策建议

第一,推进法律法规建设。当前欧盟、日本、新加坡等国家和地区已经陆续出台了较为完整的数字货币法案并且推动与之相关的反洗钱法等关联法律修订,将央行数字货币、稳定币、加密货币都纳入监管。我国在法律法规上全面禁止稳定币和加密货币,同时在数字人民币领域的法律法规进展依然较为缓慢,这与我国数字人民币的试点规模并不匹配。第二,扩展数字人民币应用场景。根据中国人民银行公布的《数字人民币研发进展白皮书》,数字人民币定位于M0主要服务于零售支付场景。近年来,数字人民币已经拓展到跨境支付、对公结算等领域。而除中国外的其他G20经济体央行更加侧重于批发应用和代币化的进展,我国的研究重点与国际主流有一定差异,应当进一步在跨境支付、资产代币化等领域进行研究。第三,加强国际合作。数字货币有极强的网络效应,只有吸纳更多参与者的网络才能争取更多话语权。建议利用好当前国际数字货币标准建立中的风口,加强国际合作,尤其是推动业务模式、技术标准和法律法规的讨论与整合。

(作者周起文系中国银行个人金融部数字货币业务中心项目专员(主管级);管书旋系中国银行个人金融部数字货币业务中心项目专员(高级经理级);孟玥婷系中国银行信息科技运营中心工程师;许思琦系中国银行北京市分行助理客户经理。)